中国的火葬制起源于何时?

2025-05-07 09:07:46

火葬作为我国当前大多数地区采纳的殡葬方式,得到了政府的积极推广。然而,有观点认为火葬的普及与佛教的传入密切相关。同时,考古学研究揭示,火葬在中国古代社会中已有存在。本文将基于三个考古案例,探讨火葬在中国历史上的演变。

寺洼遗址,亦称庙坪或鸦儿沟坪遗址,位于甘肃省定西市临洮县衙下集镇衙下村,是一处跨越新石器时代至青铜时代的文化遗址,该遗址距今约3400年至2700年。因最初发现于临洮县寺洼山而得名“寺洼文化”。2006年5月25日,寺洼遗址被中华人民共和国国务院列为第六批全国重点文物保护单位。

1945年,夏鼐先生在临洮寺洼山进行考古发掘时,发现了三个灰色大陶罐,其中一个陶罐内盛有火化后的骨灰。寺洼文化火葬墓在临洮寺洼山、临潭磨沟等地均有发现。

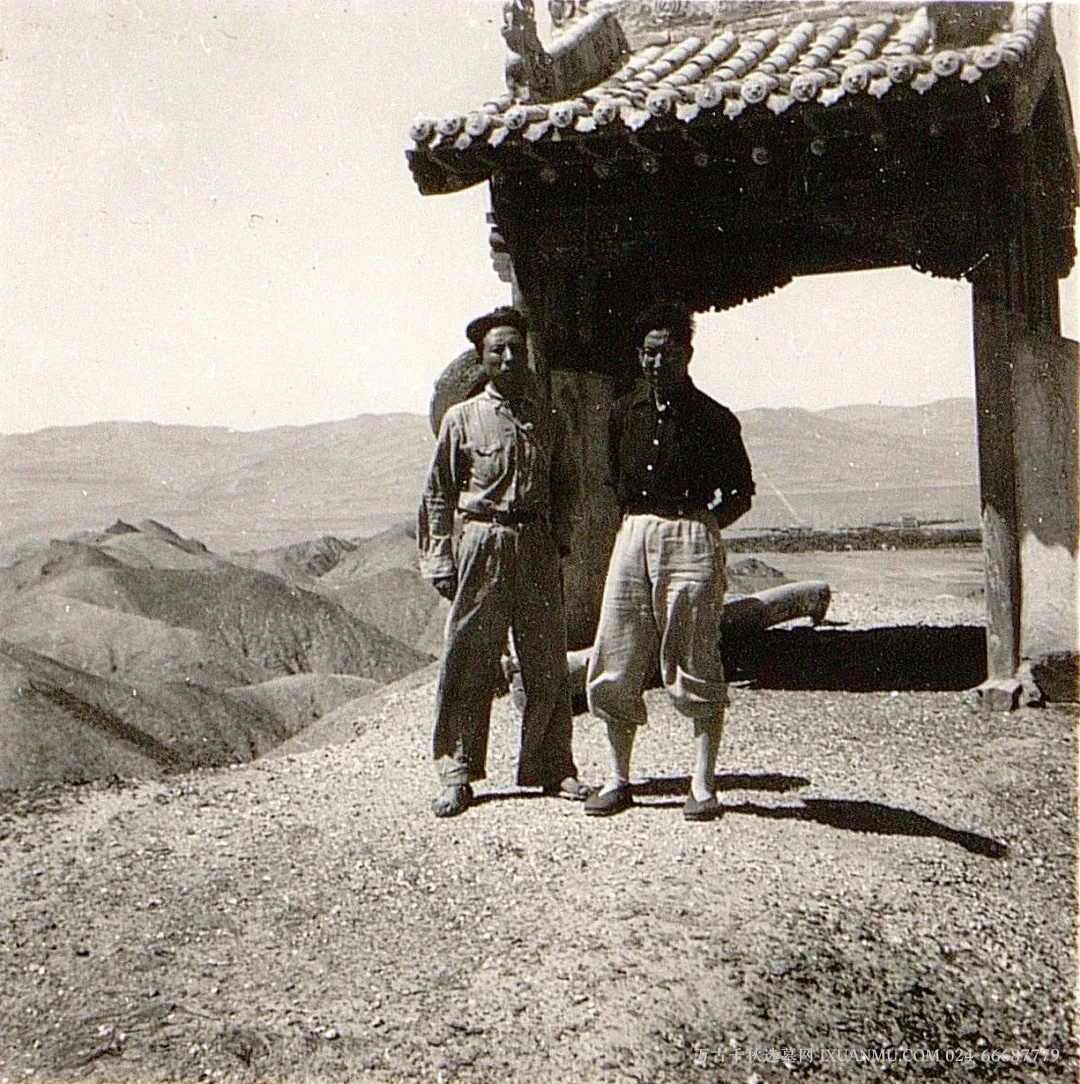

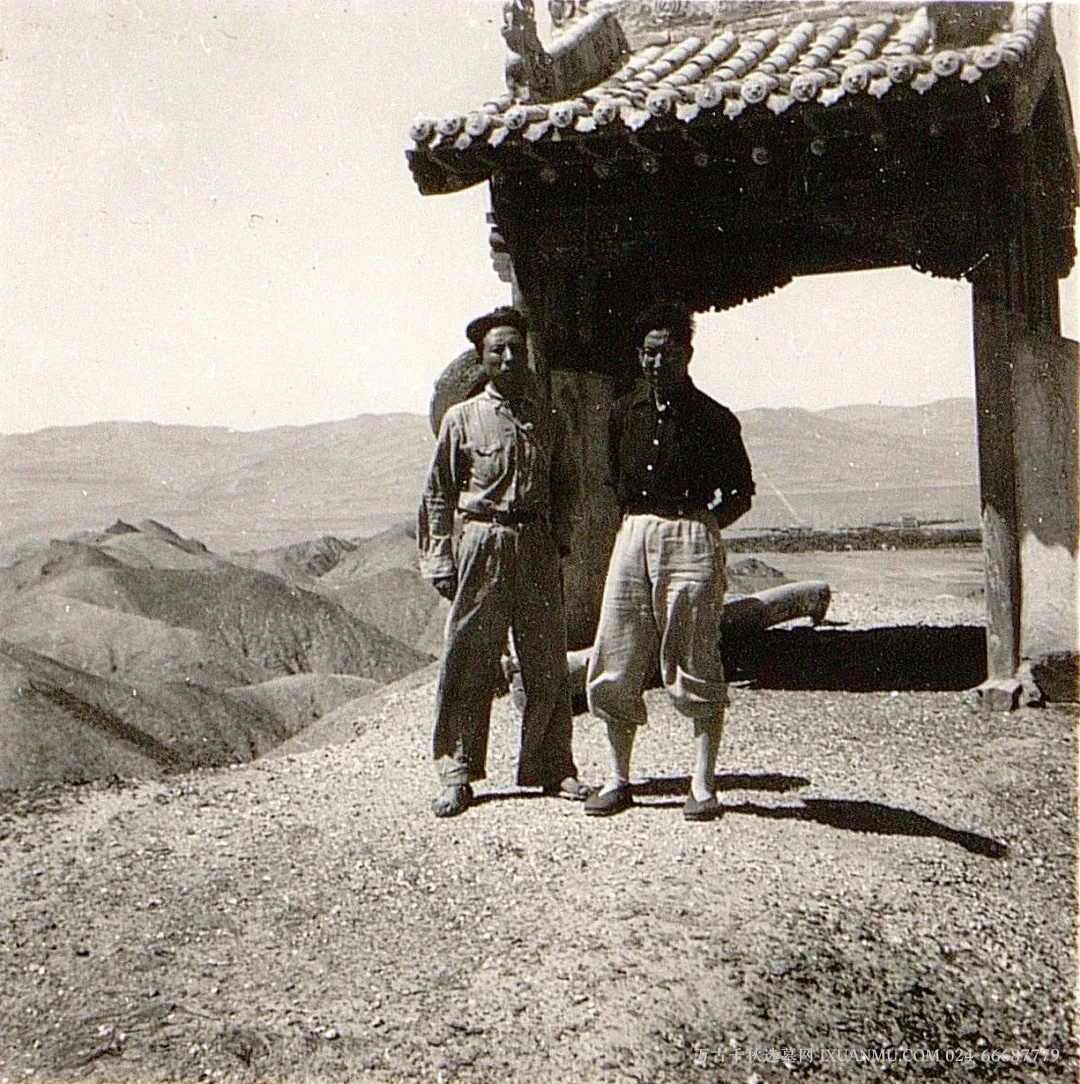

(1945年,我国著名考古学家夏鼐先生对洮河流域进行了深入考古调查,于1949年正式命名“马家窑文化”。夏鼐(左)、向达(右)在西北考察途中)

依据后世文献记载及火化后骨灰墓葬的考古发现,夏鼐先生将寺洼文化的主体民族认定为氐羌。多数学者对此观点表示认同,因此寺洼文化作为氐羌系统“西戎”的考古遗存,逐渐成为学术界的共识。

据晋朝张华所撰《博物志校证》卷二24页异俗记载,秦之西有义渠国,其风俗为亲人去世后,堆积柴薪焚烧尸体,认为烟雾上升即为逝者登天,此为孝行。

《墨子》中亦有记载,在秦国西部的义渠国,人死之后会进行火化,认为逝者会随着浓烟升天,此方式被称为“登遐”,亦作“登霞”。

《楚辞》中亦有“载营魄而登霞兮,掩浮云而上征”的描述,认为魂魄能够随风飘动上升,从而达到灵魂的升华。

1987年7月24日在大连新金县安波乡双房村,今普兰店区安波镇石棚墓葬中发现西周晚期到春秋早期墓葬,其中有火烧后的尸骨,并有陶壶、石纺轮随葬品。

2009年~2011年厦门大学历史系考古专业和靖安县博物馆联合考古。老虎墩遗址位于江西省靖安县高湖镇中港村委邓家自然村东侧水稻田中间,因墩形酷似卧虎而得名,遗址面积5000余平方米。

2022年7月厦门大学考古学者通过科技手段,发现我国在距今4800年-4400年的新石器时代已经存在火葬行为,比之前有文字记载的火葬葬俗至少提前了2000年。

这也是中国国内首次通过科技分析明确火葬墓的性质,此前仅有根据零星考古现象进行的推测。这一发现在线发表于2022年6月23日的《国际骨质考古杂志》。厦大历史系2018级考古学专业博士生鄢宇倩为论文第一作者,葛威为通讯作者。